大正初期

東京市内の御茶ノ水を起点に、飯田町、新宿 を経由、多摩郡を横断し八王子に至る鉄道(動力=蒸気のち一部区間は電気を併用、軌間=1067mm)を保有・運営しました。

1906年(明治39年)公布の鉄道国有法により同年10月1日に国有化され、中央本線の一部となりました。

もともとは、1870年に開業したものの、2年後に廃止された玉川上水の船運の代わりに、その堤防沿いに新宿 - 羽村に馬車鉄道(甲武馬車鉄道)の敷設を企画したことにはじまります。発起人は服部九一、岩田作兵衛、井関盛艮(元神奈川県知事)。堤防沿いは認可を得られず経路を変更し1886年11月に新宿-八王子間の敷設免許を得ました。岩谷松平らによる蒸気鉄道、さらに川崎-八王子間の武蔵鉄道の出願もありましたが、直ちに動力を蒸気に変更して出願することで競願者を退けたようです。また、資本金を30万円から60万円に増資する必要があったことから、大隈重信へ協力を求め、平沼専蔵などから出資を得ることができたため1888年3月免許状が下付されました。ところがその後、井関らと大隈派で対立を生じることになり、大隈派は株を売却して甲信鉄道へ投資してしまった。そんなときに登場したのが雨宮敬次郎。雨宮は安田善次郎らから資金提供を受け、暴落した甲武鉄道株を買いあさり資本金60万円のうち38万円相当の株を獲得し経営の実権を握ることになったのです。1888年5月2日の株主総会において選出された役員は以下の通り。(社長)奈良原繁、(常議員)雨宮敬次郎、(常議員)井関盛艮、(常議員)指田茂十郎、(監査役)安田善次郎、(監査役)岩田作兵衛。そして6月9日に副社長となった大久保利和が10月31日の株主総会において社長に就任、奈良原は常議員となりました。1889年4月に新宿 - 立川、8月には 立川 - 八王子を開業。

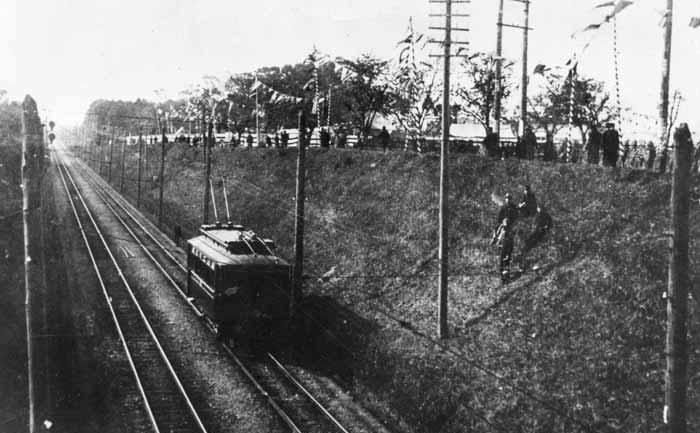

新宿から東京市内への路線延長は、当初は甲州街道沿いが計画されましたが、青山練兵場や三崎町の工廠の後押しもあり、1889年5月に申請をし、7月に仮免状が下付されました、1894年10月には新宿~牛込が、1895年4月には牛込~飯田町が開業しました。そして更なる延長が計画されて、1890年に飯田町~万世橋を出願、1900年には当時計画中の東京縦貫高架鉄道(現在の上野~ 新橋のJR鉄道路線)の接続を条件に免許状が下付され、このうち1904年12月に御茶ノ水までの延長が完成しました。 開業から1891年までは新宿で路線が接続し、また創立委員長の奈良原繁が社長を務めた日本鉄道が営業管理を行っていました。東京市内区間での旅客が増えたことから1904年8月21日に飯田町~中野間を電化、日本の普通鉄道では初めて電車運転を行いました。

車体長10mほどの二軸車ではありましたが、総括制御を採用し重連運転も可能で、郊外電車として十分な性能を備えていました。